「家庭菜園を始めたいけど、何が必要で何から始めればいいかわからない」

「家庭菜園を始めたいけど、うまくできるか心配」

「家庭菜園に興味があるけど、畑を持っていない」

こんなお悩みを抱えている方はいませんか?

知識0からでも大丈夫!

畑を持ってなくても大丈夫!

JAで農業振興に6年間従事した元営農指導員が、誰でも簡単に始められる家庭菜園についてお伝えします。

それは、プランターを使ったベランダでできる家庭菜園です。

限られたスペースなので、たくさんの野菜を育てることは難しいですが、その代わりに管理がしやすいメリットがあります。

例えば、野菜栽培は土づくりが重要になります。

野菜栽培には、水はけのいい土が適しています。また、土壌酸度の調整も重要です。

土づくりに失敗したら、その時点でうまく栽培することはかなり難しくなります。

しかし、プランター栽培では市販の培養土を使用することで、土づくりの段階での失敗はありません。

初心者の方でもプランター栽培にすれば、失敗するリスクを軽減することができます!

今回は、「ほうれん草」について詳しく解説します。

種まきから収穫までの期間が短く、比較的簡単に栽培できるおすすめの野菜です。

失敗しないためのポイントも詳しくお伝えします。

最後まで読んでいただければ、美味しいほうれん草を収穫できること間違いなしです!

ぜひ、参考にして家庭菜園を楽しんでください。

1、初心者が失敗しないための3つのポイント

筆者が考える、初心者の方が失敗しないために押さえていただきたいポイントは下記の3つになります。

①種まき時期

②発芽するまで土が乾燥しないようにする

③きちんと間引きをする

では、それぞれ細かく解説していきます。

Point1 種まきの時期

一番おすすめな種まきの時期は秋です!

なぜかというと、ほうれん草の生育適温は15℃〜20℃であり、低温には強いが25℃以上の高温では生理障害や病気の発生が多くなります。

また、日長が長くなる春〜夏の栽培では抽台※(花芽をつける茎が伸長すること。葉が硬くなったり食味が悪くなる。)が発生しやすいです。

生育適温で抽台しにくい環境を考えると、一番おすすめな種まきの時期は秋と言えます。

初心者の方は、秋に種まきをしましょう!

Point2 発芽するまで土が乾燥しないようにする

種まき後すぐに、たっぷり水やりをしてください。

プランターの下の穴から水が流れるくらいが目安です。

土が乾燥すると発芽が悪くなります。

注意:被せた土が流れて種が出てこないよう、やさしく水をかけましょう。

point3 きちんと間引きをする

「もったいない」という気持ちから、間引きが少なくなってしまうのはよくわかります。

ですが、しっかり間引いておかないと「大きく成長しない」 「風通しが悪くムレて病気になってしまう」などの問題が発生してしまいます。

しっかり間引きをしましょう!

2、初期準備から収穫まで

プランター栽培を始める準備をしましょう。

ホームセンターに行けば、全てそろえることができます。

駐車場から部屋までの距離が遠い方や重たいものを運ぶのがしんどい方はネットで買うこともできます。玄関まで届けてくれるので便利です。

①土の準備から種まき

必要な物を準備しましょう。

・プランター

・鉢底石

・培養土

・種

・じょうろ

この5つをそろえれば、プランター栽培をスタートできます。

◯プランター

あなたのベランダの広さに合わせて選んでください。

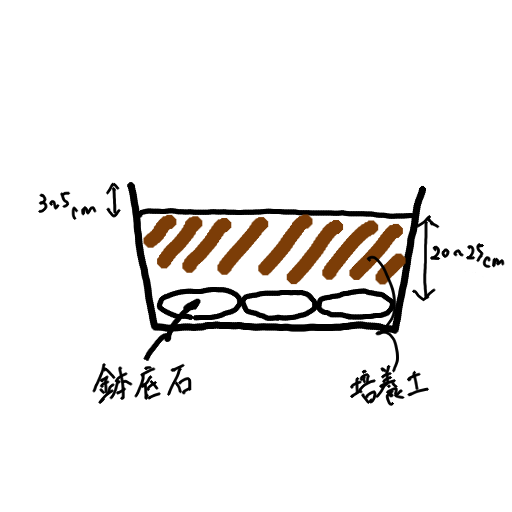

選ぶ時のポイントは、プランターの深さです。

葉物野菜を栽培する場合は、深さが20cm程度あれば大丈夫です。

でも、私は深さ30cm以上をおすすめします。

土の量が多く深いと、根の成長がいいので、結果的に野菜が大きく成長します。

◯鉢底石

鉢底石を入れることで、土の排水性や通気性をよくする効果が期待できます。

鉢底石は洗って、繰り返し利用できるので、ネットに入っているものがおすすめです。

ネットに入っていないものを買った場合は、別にネットを買って入れておきましょう。

◯培養土

培養土を選ぶ際のポイントは、「肥料が入っている物を選ぶ」 「酸度調整してある物を選ぶ」ことです。

培養土には肥料が入っているものが販売されています。特に、元肥と緩効性肥料(後からじわじわ効いていく肥料)が入っているものを選べば、追肥の必要もありません。

おそらく、ほとんどの培養土が酸度調整がしてあると思いますが、念の為確認をしておきましょう。

◯種

種の袋の裏側に地域・種まき時期・収穫時期が記載されています。

お住まいの地域で、秋に種まきできるものを選んでください。

地域が地図ではなく、「冷涼地」「中間地」「暖地」で表記されている場合があります。

よくホームセンターで販売されている種を取り扱っている「株式会社トーホク」さんに問い合わせたところ

中間地→関東地域

冷涼地→関東よりも北の地域

暖地→関東よりも西の地域

ただし、山間地は冷涼地になる場合もあるとのことでした。

各メーカーさんで違いがあるので、「株式会社トーホク」さんの種を使う場合の目安にしてください。

◯じょうろ

シャワーで水が出せるものにしてください。

水が汲めるところが遠い場合は何回も往復しないといけないので大きいのがおすすめです。もちろん、大きいと重くなります。自分の体力に合ったものを選んでください。

それでは、作業手順を説明していきます。

1.プランターの底に鉢底石を敷き詰める

プランターの深さによりますが、培養土が深さ20cm〜25cmは入れることができるくらいにしてください。

2.先ほど、敷き詰めた鉢底石の上に培養土を入れる

プランターいっぱいに培養土を入れるのではなく、上に3cm〜5cmくらいの余裕を持たせてください。水やりをする際に溢れるのを防ぐためです。

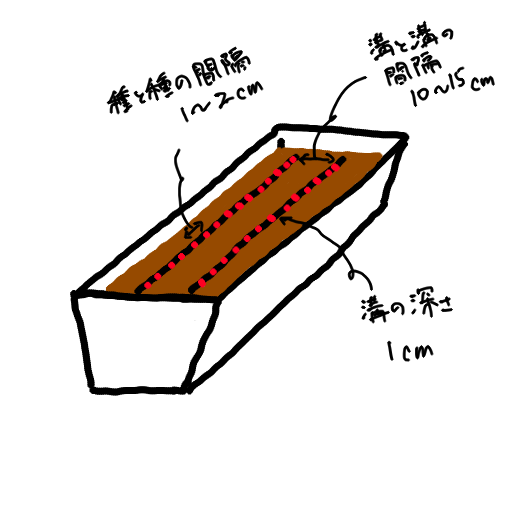

3.種をまくための溝を作る

溝と溝の間隔(条間)は10cm〜15cm、深さは1cm程度にしてください。

溝が深すぎると、発芽不良の原因になります。

4.種まき

種と種の間が1cm〜2cmになるように種まきをします。

5.覆土

種をまいた溝に土を被せます。

被せた後に、種と土を密着させるために手で軽く抑えてあげます。

②生育中の管理

1水管理

発芽した後は、【表面】の土が乾いたら水やりをしてください!

初心者の方が一番勘違いしやすいことですね。

闇雲に水をあげればいいというわけではありません。

水のやりすぎは、根の発達が悪くなる原因になるんです。

必ず、【表面】の土を確認してから水をやるようにしてください!

2間引きと追肥

◯間引き

本葉1枚〜2枚になったら1回目の間引きをします。株と株の間が3cm〜5cmになるようにしてください。

本葉3枚〜4枚になったら2回目の間引きをします。株と株の間が8cm〜10cmになるようにしてください。

育ちが悪い株を間引くようにしてください。

他のほうれん草の根っこを痛めないようやさしく引き抜くようにしましょう。

◯追肥

間引きのタイミングで、培養土に緩効性肥料が入っていない場合は追肥をします。

10g程度の化成肥料を条間にまいて土と混ぜたものを株の近くに寄せてください。

3病気・虫について

ほうれん草の主な病害は「苗立枯病」「べと病」です。

ほうれん草の

苗立枯病には「バシタック水和剤75」

べと病には「アリエッティ水和剤」

という農薬で登録があります。

※記事を書いた時点での登録です。使用する場合は必ず最新の登録内容を確認してください。

しかし、これらはプランター栽培で使うには量が多いし、費用がかかってしまいます。

でも安心してください。

これまでお伝えしてきたことで「苗立枯病」「べと病」の対策はできています。

苗立枯病は、土壌水分が多い時に発症しやすいという特徴があります。

→プランターで使用する培養土は水はけがいいので、苗立枯病の発生を抑えることができます。

べと病は、湿気が高い環境で発症しやすいという特徴があります。

→初心者が失敗しないためのポイント③の「きちんと間引きをする」をすれば、風通しがよくなり、べと病の発生を抑えることができます。

病害で注意するべきは「アブラムシ」です。

アブラムシは葉の裏側や新葉につきやすいです。特に新葉に注意してください。

アブラムシが発生した場合は、少なければ手で取れば大丈夫です。

数が多い場合は農薬の使用を検討しましょう。

家庭菜園用にスプレータイプの物が販売されています。

※パッケージに書いてある登録をよく読み、必ず使用方法を守ってください。

③収穫

種まきから35日〜50日程度で収穫できるようになります。

草丈が20cmを超えたら収穫を始めましょう。

収穫方法は、株の根元を持ってやさしく引き抜く、または株の根元をハサミで切ります。

大きくなったものから収穫するようにしましょう。

4、まとめ

今回は、初心者でも失敗しない「ほうれん草」の栽培についてお伝えいたしました。

失敗しない3つのポイント

・Point1 「秋に種まきをする」

栽培しやすい環境である秋に種まきすることで失敗のリスクを減らしましょう。

・Point2 「発芽するまで土が乾燥しないようにする」

発芽不良による失敗は多いです。発芽するまではこまめに観察して、土が乾燥しないようにしましょう。

・Point3 「きちんと間引きをする」

もったいない気持ちはわかりますが、きちんと間引きをすることで病気の発生を抑えることができます。

お伝えした失敗しないためのポイント3つに注意していただければ、きっと上手に栽培できると思います。

野菜を毎日観察していると、どんどん大きくなっていくのがわかります。

特に葉物野菜は短い期間で大きくなるので、見ていて楽しいです。

これをきっかけに、色々な野菜栽培に挑戦してみてください。

あなたの家庭菜園がうまくいき、収穫の喜びを感じていただければ幸いです。